デジタル国家として知られるエストニアは、電子政府先進地域である欧州の中でも、リーダー国の一つと評価されている。ヨーロッパの35か国を対象とした、電子政府の進捗状況に関する比較調査レポート「eGovernment Benchmark」でも、エストニアは上位ランキングの常連国であり、最新の2022年版でもマルタに続く2位となっている。

eGovernment Benchmark 2022 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2022 「eGovernment Benchmark」は、市民や企業向けの政府のウェブサイトやポータルがヨーロッパ全体でどのように改善され続けているかを調査するもので、2022年版ではコロナウイルス (COVID-19)の影響から、社会や経済をどのように回復させるかという視点(回復力:レジリエンス)も含めている。対象地域を欧州に絞り込んでいるので、国連の電子政府調査「UN E-Government Survey 2022 」(エストニアは8位、日本は14位)よりも、欧州の電子政府、および政府におけるデジタル変革の実情をより正確に表していると言えるだろう。 「eGovernment Benchmark」でマルタとエストニアに続くのは、ルクセンブルグ、アイスランド、オランダ、フィンランド、デンマーク、リトアニア、ラトビア、ノルウェー、スペイン、ポルトガルなどで、バルト三国の評価が高いことが分かる。 電子政府サービスの評価にあたっては、「ユーザー中心」、「透明性」、「技術的な実現要因」、「国境を越えたサービス」という4つの視点を採用している。 現在の電子政府のトレンドは今も昔も、それほど変わっていない。「ユーザー中心」は常に電子政府サービスの関心事項であり、利用者の声を聞いて改善を続けるフィードバックの仕組みも、今では当たり前のことになっている。 現在は特に「モバイル(スマホ)での使いやすさ」が重要だが、エストニアも、モバイル対応については、まだまだ改善の余地が大きい。最近では、ワクチン接種証明書のように、「オンラインで取得した公的な文書を、スマホ画面に表示させる等により、オフラインで利用する」という方式も定着しつつある。 特定の障害を持つ人やデジタルスキルが低い人への対応は、今後の課題である。欧州ではWebアクセシビリティ基準が法制度化されているが、実際に基準を満たしている電子政府のWebサイトは、わずか16%となっている。国と地方のデジタルサービス格差にも注意が必要である。 こうした欧州の電子政府の考え方は、「ヨーロッパの価値観」や「デジタル設計の原則」などを知っておくことで、より理解しやすくなるだろう。 The EU values https://ec.europa.eu/component-library/eu/about/eu-values/ Digital design principles https://ec.europa.eu/component-library/eu/about/digital-design-principles/ 「透明性」は、エストニアで電子政府が始まった頃からの最重要事項であるが、世界の電子政府も、サービス設計のプロセスや個人データの処理などについて、これまで以上に透明性が強く求められるようになった。市民参加の方法も、電子政府サービスの構築に直接的に関与するガブテックなど、市民の選択肢が増えている。 こうした選択肢には、当然に「技術開発の見える化(ブラックボックスにしない)」も含まれている。技術情報の公開が、市民の直接参加の機会を増加させると共に、サービスの改善や利用拡大にも大きく貢献することは、エストニアの電子政府からも観察できる。 技術的な実現要因は、eID(電子的な個人識別、身分証明書として公式に認められているもの)に関するものが大きい。「eGovernment Benchmark」でも、eIDの普及・利用が進んでいる国は、電子政府の評価も高い傾向にある。国民eIDの利用が進んでいる国(eIDでサービスの 90%以上にアクセスできる)として、アイスランド、デンマーク、エストニア、フィンランド、ノルウェー、マルタ、リトアニアを挙げている。政府が公式に認める国民eIDが確立していることが、電子政府サービスにおけるeIDの利用を後押しする要因になっているようだ。 出産や失業など、役所の縦割りを越えたイベント型のサービスを実現するためには、組織・分野間の安全かつ迅速なデータ連携と業務処理の自動化が必要となる。データ連携は、eIDと統合することで「透明性」を確立することができる。 ベースレジストリと呼ばれる公的なデータベース(住民登録や土地台帳など)の重要性も、ここ5年ぐらいで「技術的な実現要因」として強く認識されるようになった。エストニアでは、電子政府の初期のころからデータガバナンスを重視しており、ウクライナの電子政府構築の支援でも、データガバナンスから手を付けている。「デジタル処理を前提とした公的データの管理方法の見直し」をおろそかにしたまま、電子政府を構築・運用することは、将来的に大きなリスクになるだろう。 欧州の電子政府の特徴としては、「国境を越えたサービス」がある。「公共性の高いサービスについては、EU市民は加盟国内であれば平等に受けられる」という考え方に基づいて、電子政府サービスやeヘルスサービスも「国境を越えたサービス」として設計されるようになっている。この時に、eIDについても国境を越えて利用できなければならないが、「国を越えたeIDの相互利用」はエストニアでも道半ばであり、欧州の電子政府における今後の課題である。 エストニアの評価 政策の優先事項におけるエストニアの電子政府のパフォーマンス評価は、全体的に高く、ほとんどの指標で平均以上を示している。100の評価を得ているデジタルポスト(役所等からの公的な通知をデジタルデータで受け取るサービス)は、新型コロナの影響で、以前からあった公的メールアドレスへの通知(市民ポータルの自己アカウントで確認できる)が格上げされたことが大きい。 各分野やイベント型の電子政府サービスの評価も、全体的に高く、ほとんどの指標で平均以上を示している。日本との差が大きいのは、司法、医療・ヘルスケア、教育などの分野であろう。どのサービスも公的データベースの役割が大きくなっており、エストニアのデジタル政府は「データ駆動型」と言える。 エストニアの特徴は、相対指標と絶対指標の組み合わせによるデジタル化(Digitalisation)と浸透度(Penetration:普及率)の両方のレベルが高いこと(浸透度89、デジタル化90)であり、電子政府の成熟度に関して全体的なパフォーマンスが最も優れている国と評価されている。 フロントオフィスだけでなく、バックオフィスの高度なデジタル化・自動化により、広範なデジタルサービスを提供したことが大きいが、「デジタル社会に対応した法制度全体の見直し」が、他国と比較しても圧倒的に優れていることが、エストニアの一番の強みであろう。他方、民間部門の接続性とデジタル化は、改善の余地が大きいと考えられている。 国連の電子政府調査に比べると政治的影響が少ない「eGovernment Benchmark」は、そのランキングに一喜一憂するものではなく、電子政府に関する自国の現在地を知り、より高いレベルへ向かうための道しるべとなり得る。各国は、毎回「eGovernment Benchmark」から課題を指摘され、多くの宿題を出されるようなものだ。他方、日本には、電子政府サービスのパフォーマンスを評価する仕組みはほとんど存在しない。「eGovernment Benchmark」に類似する調査を行うことで、日本の電子政府の強みと弱みを再確認することが必要だろう。 2022年10月6日 日本・エストニア EU デジタルソサエティ推進協議会 (ジェアディス) 理事 牟田 学 お問合せ https://www.jeeadis.jp/contact.html

0 コメント

エストニアの情報機関「Estonian Foreign Intelligence Service」が「エストニアにおける国際安全保障環境2022」を公開しました。英語版(エストニア語版とほぼ同じ内容)「International Security and Estonia 2022」もあります。

全体構成は、次の通りです。 第1章:ロシアの軍事問題 第2章:ロシアの外交政策 第3章:ロシアの国内政策 第4章:中国 第5章:テロリズムと不法移民 一見してわかるように、ロシアに関する記述が多いですが、中国の脅威についても触れており、中国とロシアの関係(決して蜜月ではないが、軍事研究などの特定分野や状況に応じて協力連携する)も解説しています。また、増加傾向にある不法移民についても独立した章を設置しています。エストニアには、常に「ロシアが旧ソ連のような国に戻るのではないか」という危機感があります。他国への脅威は、ロシアの外交政策の主要なツールになっています。 2022年2月22日現在、ロシアによるウクライナへの侵攻の可能性が問題になっていますが、NATO加盟国であるエストニアから見たロシアの分析を知ることで、現在のウクライナの状況を理解しやすくなると思います。特にロシアのサイバーインテリジェンスやハイブリッド攻撃への理解は欠かせません。ウクライナに対するインテリジェンスセンターは2014年から組織されています。エストニアでも、毎年のようにロシアのスパイが逮捕されています。 日本や欧米のメディアによる情報だけを見ていると、ロシアが国際的に孤立しているように思えるかもしれませんが、実際には独立国家共同体(CIS)以外にも、インド、ベトナム、パキスタン、スリランカなど、ロシアとベラルーシの合同演習に参加(オブザーバーを含む)する国は少なくありません。日本のメディアではあまり触れていませんが、ルーマニアとウクライナに隣接するモルドバ共和国も重要なプレーヤーとなります。ガス供給とエネルギー安全保障には、多くの国が関係しています。 欧米によるロシアへの経済制裁が進むほどに、ウクライナを初めとしたロシア周辺国の脅威が拡大するとも言えるので、関係国による今後の落としどころを見極める必要があるでしょう。 画像出典:International Security and Estonia 2022 写真:Brand Estonia Eesti Pank algatas keskpanga digiraha tehnoloogia uurimisprojekti 2020年10月2日、エストニアの中央銀行である「Eesti Pank」が、中央銀行のデジタル通貨技術研究プロジェクトを立ち上げました(英語版の発表)。 これは、いわゆる「デジタルユーロ」に関する公式な研究プロジェクトです。欧州中央銀行 (European Central Bank)は、同日に、デジタルユーロに関するレポートを発表しました。このレポートでは、ユーロシステムの観点から、中央銀行のデジタル通貨(CBDC)(デジタルユーロ)の発行について検討しています。 エストニアの研究プロジェクトの期間は2年間で、速度、セキュリティ、プライバシー、復元力の厳しい要件を満たしながら、中央銀行のデジタルマネー要件を満たすために、スケーラビリティが高く実用的で暗号的に安全なプラットフォームを構築する方法を検討します。 研究プロジェクトの主な目的は、エストニアの電子政府の基本技術でもあるGuardtime社のKSIブロックチェーンに基づくソリューションが、中央銀行のデジタル通貨インフラの実行に理論的に適しているかどうかを確認することですが、特定の技術を支持する選択は行わないとしています。欧州中央銀行のレポートでも、アプローチ方法に関係なく、バックエンドのインフラは最終的に中央銀行によって制御される必要があるとしています。 エストニアでは、早くからデジタル通貨の可能性について模索してきましたが、エストニア単体では通貨発行権を持たないため、その方向性を決めかねていました。その結果、eレジデンシーを対象としたバーチャル通貨のようなものではなく、「デジタルユーロ」というより大きな枠組みの中で、研究を進めていくことになったようです。 エストニア政府は、リモートワーカー向けの新しいデジタルノマドビザの発給を開始する予定です。デジタルノマドビザの特徴は、次の通りです。

・リモートワーカーが一時的にエストニアに最長で1年間滞在できる ・場所に関係なくオンラインで作業できる人(デジタルノマド)が対象 ・エストニア国外で雇用契約している、またはフリーランサーをしている ・申請の6か月前に、月額収入基準(3504ユーロ)を満たしている 例えば、日本で主にリモート作業で仕事をしていて、「エストニアで生活しながらリモートで仕事をしたい、たまに欧州旅行もしたい」といった人であれば、デジタルノマドビザの取得を検討しても良いでしょう。なお、日本人の場合、90日以内であればビザなしでエストニアに滞在することが可能です。 ★注意★ 2020年8月3日現在、日本からエストニアへの入国制限はありませんが、日本国内の感染者数が増えると、入国制限(到着後のウイルス検査と14日間の隔離等)の対象国になる可能性があります。目安として、日本全国の新規感染者数が毎日1500人ずつ増えるような状況が続くと、エストニアへの入国が制限される可能性が高くなります。 詳細は、エストニア外務省の「Information on countries and restriction on freedom of movement requirements for passengers」、または、駐日エストニア共和国大使館の「エストニアへ渡航を検討されている皆様へ」を確認してください。 2020年3月12日、エストニア政府は、世界でのコロナウイルスのパンデミックおよびエストニア国内でのウイルスのさらなる広がりによる緊急事態を宣言しました。政府が別段の定めをしない限り、緊急事態は2020年5月1日まで有効です。

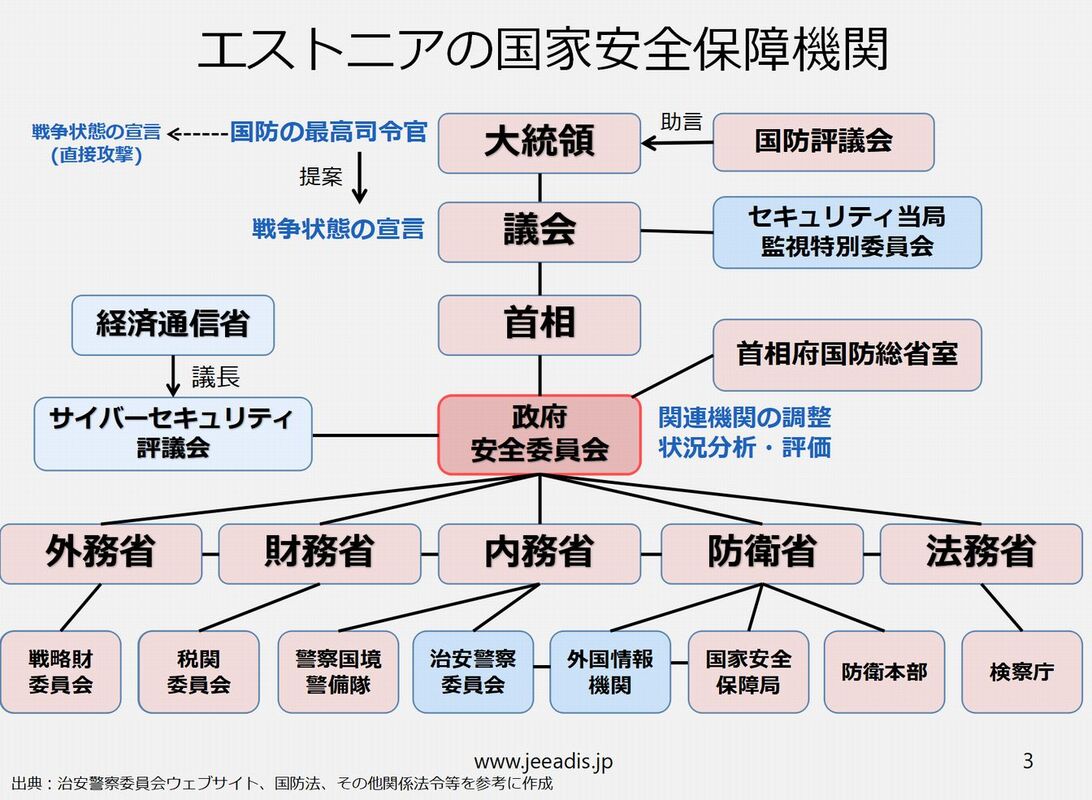

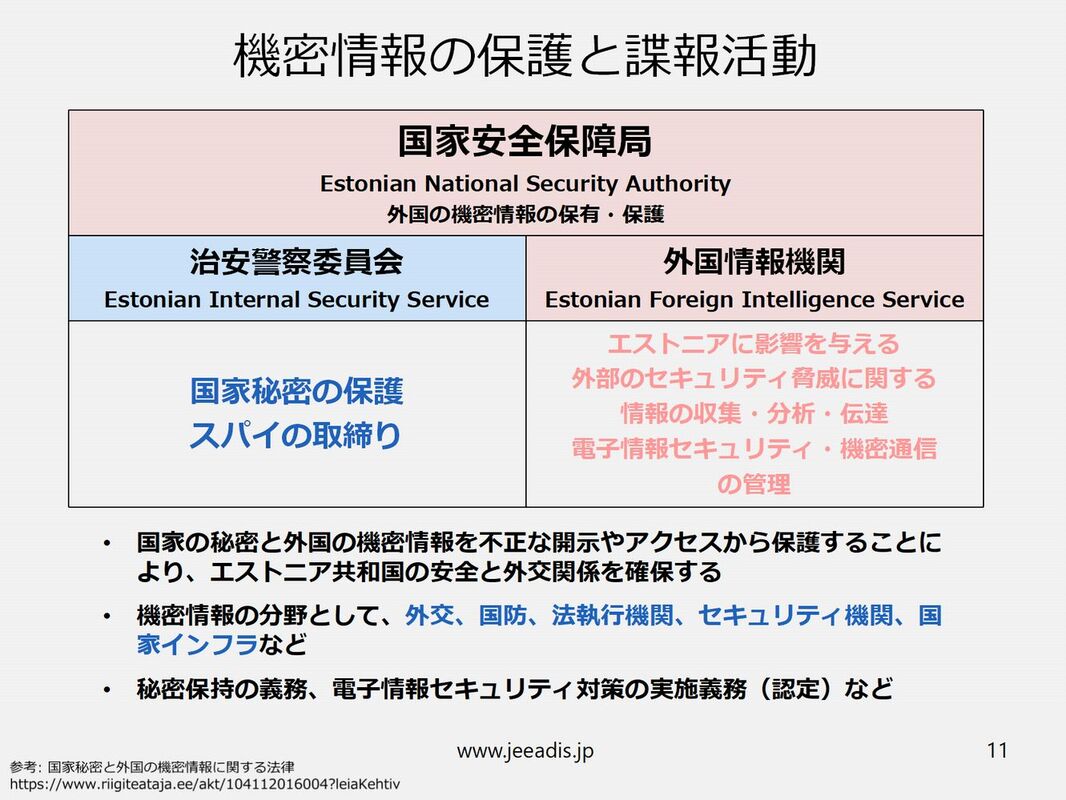

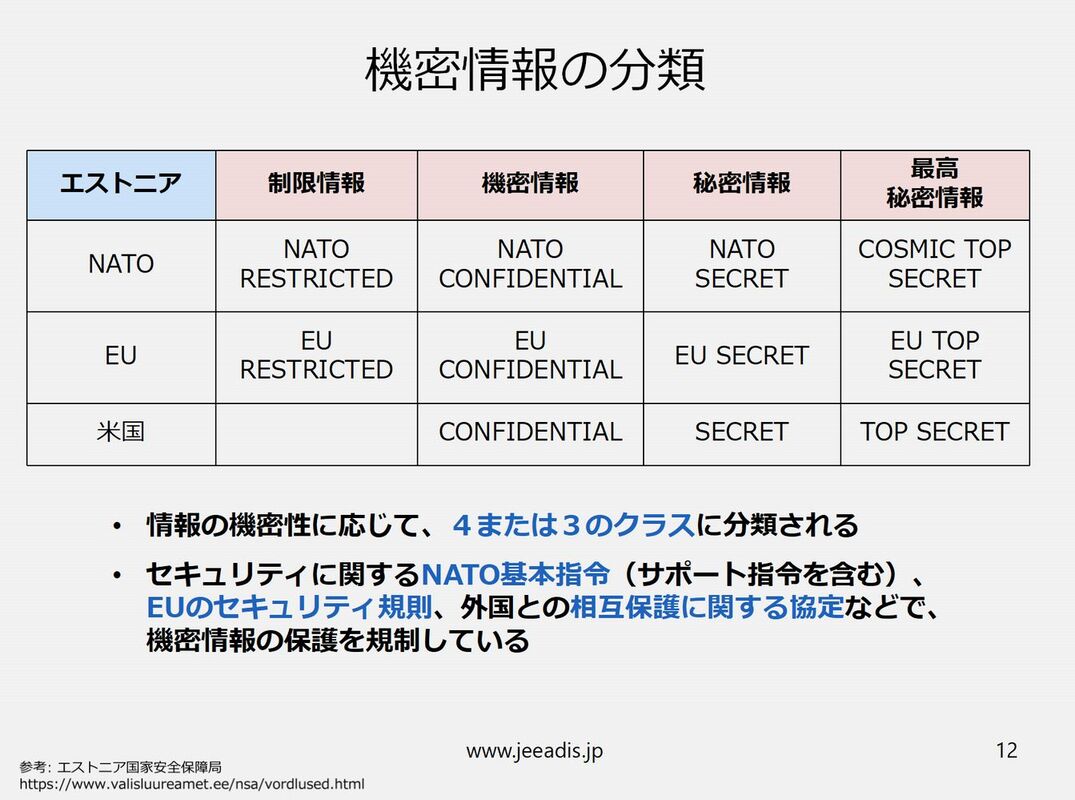

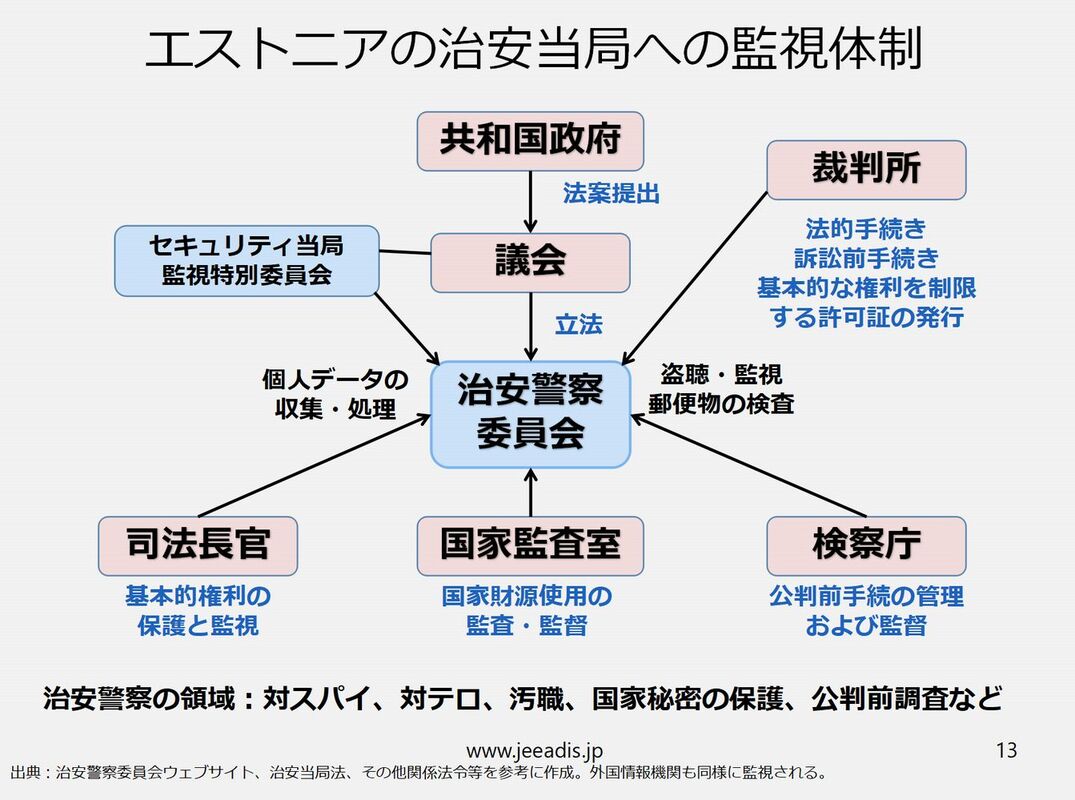

The government declared an emergency situation in Estonia until 1 May 「ウイルスの拡散によって引き起こされた緊急事態は、緊急法で規定された指揮組織の実施なしではもはや解決できない」とラタス首相は述べています。 Political statement by Prime Minister Jüri Ratas in the Riigikogu, 12 March 2020 宣言の主な内容は、次の通りです。日本からエストニアへの訪問は、延期またはキャンセルするのが賢明です。 ・すべての公開集会は禁止する。 ・学校は通常の教室での学習を中断し、遠隔学習と家庭学習に切り替える。 ・大学および研究機関は、研究開発活動を継続する。 ・図書館は、限られた範囲でのみ開館する。 ・博物館と映画館は5月1日まで閉鎖する。 ・すべての公演、コンサート、会議は禁止される。 ・すべてのスポーツ競技は5月1日まで禁止される。 ・社会福祉施設、病院、拘留施設は訪問禁止の対象となり。 ・衛生検査を、国境検問所、空港や港で実施する。 ・入国時にフォームに記入し、滞在の期限を特定する。 ・リスク領域は、社会問題省と外務省により、毎日レビュー・更新される。 ・3月12日の時点で、高リスク国は、中国、イタリア、イラン、韓国、フランスの一部、ドイツ連邦、オーストリアのチロル州、日本、シンガポール、スペイン(マドリード、カタロニア、バスク)。 ・これらの国から到着したエストニアの居住者と外国人は、2週間隔離する。 第2回「インターネット投票の勉強会」では、インターネット投票のセキュリティだけでなく、エストニアの安全保障やサイバーセキュリティの全体像についてもお話ししました。今回は、その一部をご紹介します。ここで紹介するのは、エストニアだけに特別にあるものではなく、EU加盟国やNATO加盟国において一般的なものと理解してください。 セキュリティという言葉は、いくつかの意味を持ちえますが、ここでは「安全保障」とします。2017年に改定されたNational Security Concepでは、エストニアの国家安全保障に関する基本的な考え方が、「セキュリティに影響を与えるすべての傾向と重要な分野を網羅する幅広いセキュリティ概念」に基づいているとしています。 エストニアの安全保障政策の目的は、エストニア国家の独立と国民の主権、国民と国家の存続、領土保全、憲法秩序、および国民の安全を確保することです。そして、安全保障政策を実施するにあたり、基本的な権利と自由を尊重し、憲法上の価値を守るとしています。 これは、安全保障政策を実施する上で、その時の状況により、優先順位があることを意味します。エストニアの国防法には戒厳令の規定があり、危機管理全般の対応を定める緊急法にも人的資源の動員の規定があります。とくに緊急法は、日本における安全保障や危機管理の法整備の参考になると思います。 エストニアの国家安全保障機関の全体像は、次の通りです。 国防の最高司令官は大統領ですが、エストニアの大統領は象徴的な存在なので、戦争の宣言に関する実質的な決定は、専門家が参加する評議会等の助言を踏まえて議会が行います。行政のトップである首相は、自然災害など戦争以外の非常事態の宣言を行うと共に、関係省庁と一体になり、実際の行動を実施します。上の図で言えば、首相および主要大臣が参加する「政府安全委員会」が実質的な司令塔の役割を果たすことになります。サイバーセキュリティについては、経済通信省が中心となる「サイバーセキュリティ評議会」が「政府安全委員会」の中に設置されています。 エストニアには、国家秘密の保護やスパイ活動の防止・取締り、外国の機密情報に関する収集・分析を担う機関があります。安全保障政策において、秘密保護や情報活動は重要であり、これが無いと同盟国との情報連携・共有ができなくなります。日本でも、特定秘密の保護に関する法律の成立が一時期話題になりましたが、エストニアの国家秘密と外国の機密情報に関する法律は大変よくできているので、日本が法改正する際の参考になると思います。 エストニアの機密情報の保護と諜報活動、機密情報の分類、それらの治安活動に関する監視体制は、次の通りです。 次回(2)に続く。

写真(エストニア政府通信ユニット) 「eサービスには、ユーザーを識別するための信頼できる安全な方法が必要です。エストニアは、20年間にわたり市民の日常生活を簡素化するためにデジタル社会とeサービスを構築しました。信頼できるデジタルアイデンティティが、エストニアのイノベーションと起業家精神を促進しました」とラタス首相は述べています。 また、公共部門がイノベーションと新しい技術の導入を刺激するための模範を示すことができるとも述べています。エストニアのICT政策の基本方針では、政府・公共部門の役割を重視しています。デジタル国家を実現する際には、民間と連携しながらも、国が率先して自ら模範を示すことで、民間のイノベーションを促進してきました。 写真(エストニア政府通信ユニット)

ラタス首相は、次のように語ります。 「政府が、イノベーションを促進する起業家の環境を確保しなければならない。自動運転であろうと人工知能であろうと、法律は急速な技術開発に遅れないようにしなければならない」と。 この指摘は、非常に重要です。エストニアでは、1990年代から法律の近代化を進めて、現在も日進月歩で法律を改正しています。エストニアの法制度は、人々の幸福を最大化するために、コンピュータがその能力を発揮しやすいように設計されています。オンラインのデータ処理と自動化を前提とした住民登録法(Population Register Act)や公共情報法(Public Information Act)は、その代表例です。 さらに、ラタス首相からの「より効果的な欧州の単一デジタル市場では、サイバー脅威との強固な戦い、そしてもちろん、国境を越えたデータの自由な移動をサポートする強力なデジタルIDが必要」という指摘も重要です。 日本でも、2019年1月31日に、トラストサービス検討ワーキンググループ(第1回)が開催されて、「人の正当性を確認できる仕組み、組織の正当性を確認できる仕組み、モノの正当性を確認できる仕組み、データの存在証明・非改ざん証明の仕組み、データの完全性と送受信の正当性の確認を組み合わせた仕組み」などの検討が始まりました。また、個人情報保護委員会等の尽力により、日本とEU間の相互の円滑な個人データ移転を図る枠組みが、2019年1月23日に発効したところです。 今後は、デジタルアイデンティティを始めとしたトラストサービスについても、日本とEU間の相互運用を可能にすることで、日EU間の円滑な個人データ移転における安全性・信頼性・実効性を確立していくことが大切と考えます。その際には、エストニアにおける「法律の近代化」の取組みを参考にしてもらえればと思います。 2018年12月に、フィンランドのデジタル処方箋(電子処方箋)がエストニアでも有効になりました。フィンランド住民は、自国の医師に発行してもらったデジタル処方箋を利用して、エストニアの薬局で医薬品を購入することができます。2019年内には、エストニア住民も、エストニアのデジタル処方箋を使い、フィンランドの薬局で医薬品を購入できるようになる予定です。 EUでは、国を越えた医療サービスへのアクセス、いわゆる「クロスボーダー医療」の実現を目指しています。デジタル処方箋の標準化・相互利用も、その一つで、フィンランドとスウェーデンなど北欧諸国間での相互利用も進みつつあります。 エストニアの電子処方箋を直接規定するのは、医薬品法(Medicinal Products Act)ですが、同法では、EU加盟国等で取得した薬剤師の資格の取り扱いなども定めています。また、保健医療サービス組織法(Health Services Organisation Act)には、国境を越えた医療サービス提供についての規定があります。 今後は、上記の法律を改正することで、認可された国の機関が、他のEU加盟国とデジタル処方箋だけでなく、個人の医療記録を交換できるようになる予定で、「クロスボーダー医療」の本格的な実施が、この1-3年で確実に進むことでしょう。 実際、EUでは、 2021年末までに加盟国内で電子処方箋と患者サマリーを交換する予定で、そのうち10加盟国(フィンランド、エストニア、チェコ、ルクセンブルク、ポルトガル、クロアチア、マルタ、キプロス、ギリシャ、ベルギー) では、2019年末までデータ交換を開始する可能性があります。 ところで、エストニアの電子処方箋が成功したのは、いくつかの理由があります。

1 国のデジタル戦略・医療戦略・eヘルス戦略に基づく取組みであること 2 導入・運営の主体がeヘルス財団(と健康保険基金)に統一されていること 3 医療機関に医療データの登録が義務付けられていること 4 公的医療保険における初期医療の仕組みが制度化されていること 5 個人番号制度を基礎とした情報連携の仕組みが確立していること まず、旧デジタル戦略の中でeヘルスの分野があり、電子処方箋(e-Prescription)の実現が明記され、必要なシステムを構築しました。エストニアには、同じようなシステムを重複して作らせない仕組みがあるため、電子処方箋システムの予算は約24万ユーロ(約3千万円)と非常に低価格です。 eヘルス財団(現在は別組織へ移行)は、医療システムに関するエストニア政府の電子ソリューションを開発し、eヘルスの各種サービスを作成・提供する組織です。社会省(日本の厚労省に該当)、北エストニアメディカルセンター、タルトゥ大学病院基金、東タリン中央病院、エストニア病院協会、エストニア家庭医協会、エストニア救急医療サービス連合などが参加し、2005年10月に設立しました。 電子処方箋の管理・運営は、唯一の公的医療保険者である「エストニア健康保険基金」に統一されているので、システムの乱立も起きず、データの標準化(国際標準を採用)にも問題はありません。 各医療機関には、その規模に関わらず、医療データの電子的な登録が義務付けられているので、医療機関側に電子化するかどうかの選択肢はありません。また、公的医療保険では、すべての市民(被保険者)が、かかりつけ医(一般開業医、県知事が任命)を登録する必要があり、専門医の診察にはかかりつけ医の紹介が必要になっています。そのため、患者にとって最も身近である地域の診療所ほど、電子化が進むことになります。かかりつけ医が電子データを取り扱えないと、専門医に紹介するための情報連携もできないからです。 エストニアでは、日本のマイナンバー制度と異なり、個人番号制度を基礎とした情報連携の仕組みが確立し、医療分野もカバーしています。患者はもちろん、医師や看護師の識別・資格確認も、個人番号がそのまま使われています。ただし、医療データは個人データと分離して(coding)保存されます。 エストニアでは、日本のような複雑な医療IDの議論をすることなく、非常にシンプルな仕組みの中で、安全な運用(すでに約10年の実績がある)を行っています。取得が義務付けられた国民IDカード(個人番号を含む電子証明書を格納)による本人確認で、患者だけでなく医療従事者の資格もリアルタイム確認することができます。 日本で電子処方箋を成功させるためには、システムの重複・乱立、過剰な費用発生を防ぐ仕組みを確立し、医療機関における電子データ提供の義務化などを進める必要があるのではないでしょうか。 昨年の11月、国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)で行われた【公開コロキウム】エストニア事例から考える「マイナンバーの先」のデジタル社会の講演資料とダイジェストレポートが公開されています。 この公開コロキウムでは、ジェアディスの理事であるラウル・アリキヴィ氏(元エストニア政府経済通信省経済開発部局次長)から、エストニア共和国の概要、デジタル社会を推進するe-Estoniaの取組み、今後のビジョンなどを紹介した後に、GLOCOM主幹研究員の庄司さんらを交えたパネルディスカッションが行われました。 パネルディスカッションの中では、「エストニアの政策とEU域内での政策の整合やサービス統合の可能性については、それぞれの国の言語や法規制、方向性が異なるため、技術的というよりも政治的な問題によって、全体としての方向性になるまでにはまだ時間を要するだろう」との見通しが示されています。これは、エストニアだけでなく、スウェーデンやデンマークでも同じように認識されていると思います。 日本の国民・政府・社会がマイナンバーに慣れるまでにはしばらく時間がかかると思いますが、エストニアの取組が少しでも参考になれば大変嬉しく思います。 なお、GLOCOMの皆さまには、公開コロキウムだけでなく、エストニア書籍「未来型国家エストニアの挑戦 電子政府がひらく世界」のクラウドファンディングの成功にも多大なるご支援を頂きました。この場をお借りして、心より感謝申し上げます。 ジェアディス理事 牟田学

Final report - Evaluative study on the Cross-Border Healthcare Directive 欧州委員会から、「クロスボーダー医療に関する指令」の評価報告書(最終版:2015年3月)が公表されています。KPMGに委託したものですが、クロスボーダー医療の需要は高まっており、患者を巻き込んだ展開が有効としています。 「クロスボーダー医療における患者の権利に関する指令:Directive 2011/24/EU on patients’ rights in cross-border healthcare」は、EU指令の中では比較的新しいもので、加盟国は2013年10月までに指令を実施するための法律制定が義務付けられました。 新しい試みである「クロスボーダー医療」は、初期の段階にありますが、「患者の権利」を基礎としている点が、欧州らしいと言えるでしょう。 他方、日本の「日本再興戦略改訂2015」や「健康・医療戦略」では、「患者の権利」について、ほとんど触れていません。 クロスボーダー医療における「患者の権利」とは、「EU加盟国内であれば、その国の市民と同様の医療サービスを受けることができ、その費用について自国の医療保険制度から全部または一部を負担してもらえる(払い戻しを受けられる)」というものです。 「クロスボーダー医療」には、4つの視点があります。 1 患者(EU域内で国境を越えた医療サービスを受ける) 2 医療専門家(異なるEU加盟国で医療に従事する) 3 より良い医療サービスへの期待 4 新しい医療技術の開発 日本では、たくさんの健康保険証がありますが、EUでは一時滞在で使える統一された「欧州健康保険カード:European Health Insurance Card」があり、EUに加盟していないスイスやノルウェーでも使用することができます。カードの発行は無料で、2015年7月現在で2億人以上のEU市民が保有しています。 日本でも、マイナンバー制度の個人番号カードを健康保険証として使えるようにするそうですが、転職等で医療保険が変わっても、個人番号カード一枚で受診できると便利でしょう。 言語、医療制度、技術レベルなどが異なる中で、相互運用性を確保した医療サービスの提供を模索する「クロスボーダー医療」の試みは、日本の地域医療連携などでも参考になることが多いと思います。 EU MAG記事より 2015年5月29日、日本と欧州連合(EU)の第23回定期首脳協議(日・EUサミット)が東京で開催された。二者間関係では、並行交渉中の「戦略的パートナーシップ協定(SPA)」と「自由貿易協定(FTA)」、とりわけFTA交渉について早期締結の重要性が確認されたほか、科学技術分野での協力強化に具体的な一歩を踏み出した。また国際問題では、世界の平和と安全に向けた協力やテロ対策、また気候変動についての議論が交わされた。 サミットではSPA交渉の進捗を歓迎し、FTAと並行した交渉の加速化を指示、FTAについても、できれば2015年末までに合意に至るように懸案や隔たりなどを解決することを、交渉官に委ねた。 締結されれば、日本の対 EU 輸出額を 23.5パーセント、EUの対日輸出を32.7パーセント拡大させる可能性がある 画像:EU MAG記事より

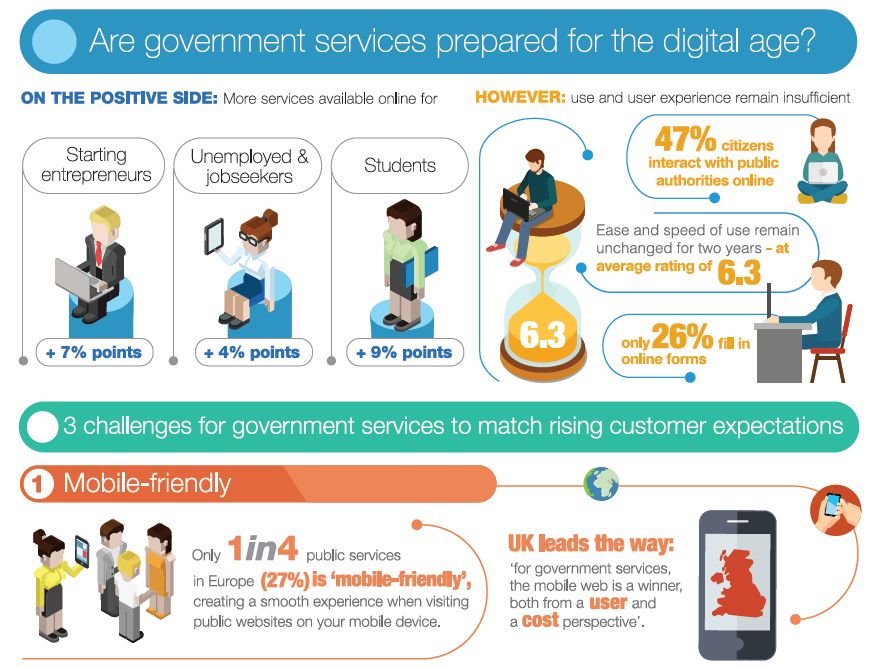

EU eGovernment Report 2015 shows that online public services in Europe are smart but could be smarter

Published on 23/06/2015 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-egovernment-report-2015-shows-online-public-services-europe-are-smart-could-be-smarter 2015年6月、EUの電子政府レポート2015年版が公開されました。 調査対象にある「起業(starting a business)」のエストニア事情については、本ブログでも紹介していきたいと思います。 EU電子政府レポートの特徴は、EU全体および加盟国の電子政府進捗状況を確認すると共に、各国のレベルに合った宿題を課して、次年度に向けたステップアップを行っていく仕組み、いわゆるPDCAが確立していることです。 エストニア、オランダ、英国、北欧諸国などの電子政府先進国は、世界トップレベルのサービスの更に先へと進み、遅れている国は先進国の経験やシステムを利用して、最短距離で一定のレベルへ達することができるので、結果としてEU全体の底上げに繋がります。 EUでは「デジタル単一市場」の一環として、国を越えて電子政府サービスを利用できる環境づくりを進めています。そのため、「自分の国だけ良くなれば」と考えず、お互いの情報やシステムを共有しながら、各国の実情に応じたレベルアップをしていくことが、自国のサービス改善や発展に繋がると考えています。 こうした考え方の延長線上に、オープンソースの利用やオープンデータの推進があることがわかると、EUのデジタル戦略、電子政府戦略を理解しやすくなるでしょう。 そんなEUでも、まだまだ課題が多いことが、今回のレポートでも明らかにされています。 ・半数以上のケースで、政府機関が既に保有する情報の再入力を求められている ・国を越えたビジネスへのサービス提供は57%にとどまっている ・国を越えた市民向けサービス提供は41%にとどまっている ・73%の公共サービスウェブサイトは、適切なモバイル対応ができていない レポートでは、2014年版と同様に ・ユーザー中心主義: User Centricity ・透明性: Transparency ・越境性: Cross Border Mobility ・技術的な成功要素: Key Enablers などの視点で評価していますが、2015年度では新たに ・ウェブサイトのモバイル対応: Mobile friendliness of public websites ・オンラインサービスの義務化: Mandatory use of online services の2つが追加されました。モバイル対応は、EUに限らず他の国や地域でも必須の要素になっていますが、一部のEU加盟国で実施され始めた「オンラインサービスの義務化」は、EU独自の視点であり、「'digital by default' approaches」とも言われます。 EUの電子政府レポートは、これからの日本の電子政府やデジタル社会を考える際に、多くのヒントを与えてくれるのではないでしょうか。 Slovakia to allow chip card use for civil registry

https://joinup.ec.europa.eu/node/143432 スロバキア共和国の電子政府ポータル「slovensko.sk」では、eIDカードを利用したインターネット住民登録サービスを提供する予定です。「slovensko.sk」には、日本のマイナポータルで設置を予定している「電子私書箱サービス(電子メールボックス)」も備えています。 EUでは、国を越えたクロスボーダー型の電子政府サービスを目指しており、標準化されたeIDで、電子税申告や住民登録などの共通サービスを利用できる方向へ進んでいます。 スロバキア共和国の電子政府ポータル slovensko.sk https://www.slovensko.sk/ 画像:EU MAG記事より 欧州連合(EU)は、域内のデジタル市場を一つに統合し、公正な競争ルールの下、消費者と事業者が、人、物、資本、サービスの自由移動の恩恵を等しく受けられるようにすることを目指し、デジタル単一市場(DSM)の構築に乗り出した。加盟国間で異なる法律、制度、通信環境などを整備し統一ルールを作り、デジタル経済を大きく成長させていこうというこの動きは、EUに多くの投資を行ったり、技術を輸出したりしている日本企業の活動にも影響が出てくるだろう。本稿では、EUのデジタル市場の現状と課題(PART 1)とDSM構築のための主要政策と日本を含む世界への影響(PART 2)を概説する。 EUのデジタルシングルマーケットへの取組みとして、まず以下動画をご覧ください。 EUデジタルシングルマーケットイニシアチブのヴァイスプレジデントは、エストニアの前アンシプ首相になります。 |

Categories

すべて

Archives

6月 2023

|

||||||

|

一般社団法人 日本・エストニアEUデジタルソサエティ推進協議会

Japan & Estonia EU Association for Digital Society ( 略称 JEEADiS : ジェアディス)

|

免責事項

本ウェブサイトの情報は、一部のサービスを除き、無料で提供されています。当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、情報がユーザーの需要に適合するものか否か、情報の保存や複製その他ユーザーによる任意の利用方法により必要な法的権利を有しているか否か、著作権、秘密保持、名誉毀損、品位保持および輸出に関する法規その他法令上の義務に従うことなど、ユーザーご自身の責任において行っていただきますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。 当サイトが紹介しているウェブサイトやソフトウェアの合法性、正確性、道徳性、最新性、適切性、著作権の許諾や有無など、その内容については一切の保証を致しかねます。 当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。 |

RSSフィード

RSSフィード