|

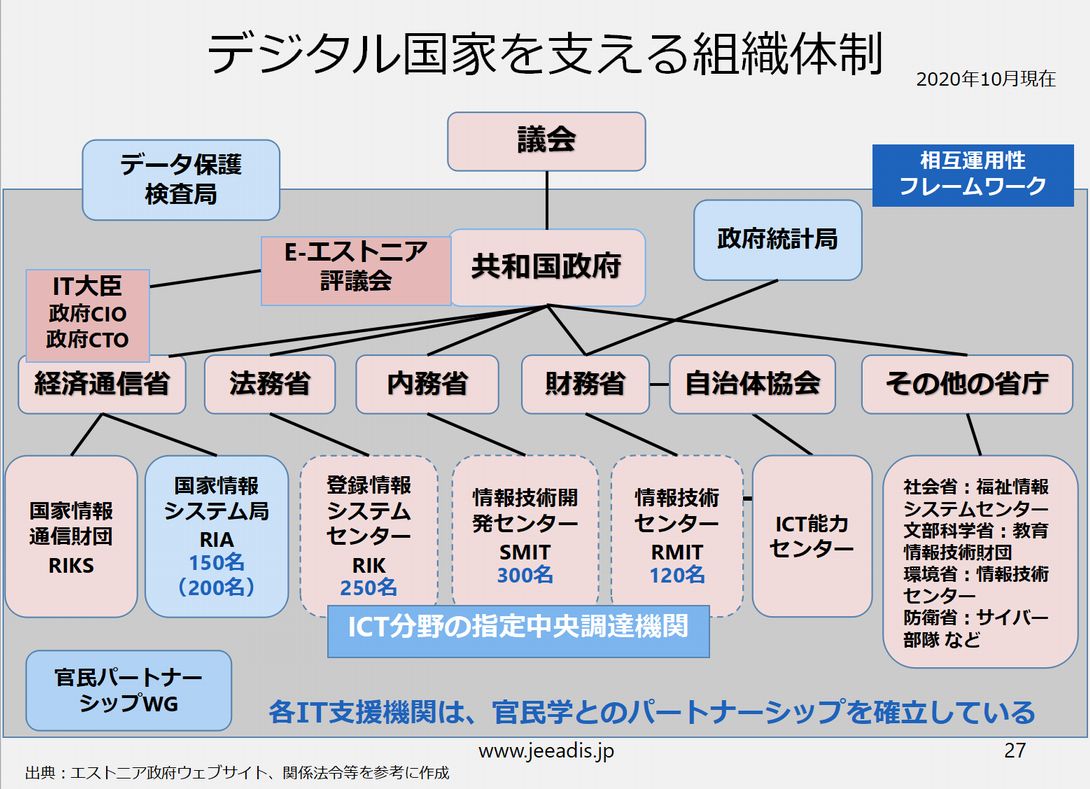

2021年2月6日現在、日本の厚生労働省の「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA:COVID-19 Contact-Confirming Application)」 のページに次のような告知があります。 "このたび、Androidをお使いの方について、9月末より、アプリ利用者との接触通知が到達していないことが判明いたしました。このアプリを御利用いただいている多くの国民の皆様の信頼を損ねることになり深くお詫び申しあげます。厚生労働省としては、2月中旬までに障害を解消すべく取り組むとともに、品質管理を徹底いたします。引き続き国民の皆様に広く安心して本アプリを御利用いただけるよう、しっかり取り組んでまいります。" 詳細については、Android版接触確認アプリの障害について(令和3年2月03日:厚生労働省健康局 結核感染症課)が出ています。 ※2月18日に、接触確認アプリ「COCOA」の修正版(「1.2.2」)の配布を開始しました。 民間企業のAPIに依存する公的なアプリケーションは、利用者の利便性や普及促進といったメリットがある一方で、品質管理が難しい面があると思います。エストニアでも、新型コロナウイルス接触確認アプリがリリースされていますので、その概要を整理しておきます。日本におけるデジタル庁の役割を考える上で、参考になれば幸いです。 はじめに伝えておきたいのは、エストニアでは情報システムの開発や公的データベースの確立について、法令でかなり詳細かつ厳格に規定されているということです。つまり、大統領や首相、IT大臣と言えども、法令で定められた手順を省略するような命令を下すことはできず、情報システムを実際に開発・管理する組織や人が、明らかに無理なスケジュールを課されたりしないことが、制度として保証されているのです。 エストニアの国民は、「政府や政治家は信頼しないけど、デジタル国家は信頼している」と言われます。政権や政治家は変わっても、「デジタル国家を通じて国民が政府の仕事を監視できる」という基本は変わらないことへの信頼と言えます。 (1)エストニアの新型コロナウイルス接触確認アプリ:HOIA(ホイア) (2)アプリの特徴 (3)アプリの利用状況 (4)アプリの更新 (5)アプリの開発とセキュリティ対策 (6)アプリの保守管理 (7)プライバシーへの対応と根拠法 (8)健康委員会とTEHIKについて (9)コミュニティの運営と組織文化 (1)エストニアの新型コロナウイルス接触確認アプリ:HOIA(ホイア) エストニアの新型コロナウイルス接触確認アプリ「HOIA(ホイア)」が公開されたのは、2020年8月です。日本のCOCOAのリリース(6月19日)と比べて、ちょうど2か月遅れのスタートです。HOIAの企画・開発にあたっては、個人データの保護を所管するデータ保護調査局などによるチェックがあり、必要な法令の改正を実施したことで、8月のリリースになったと考えられます。 新型コロナに関する詳細については、エストニアにおける新型コロナへの対応についてをご覧ください。 (2)アプリの特徴 HOIAの主な特徴は次の通りです。

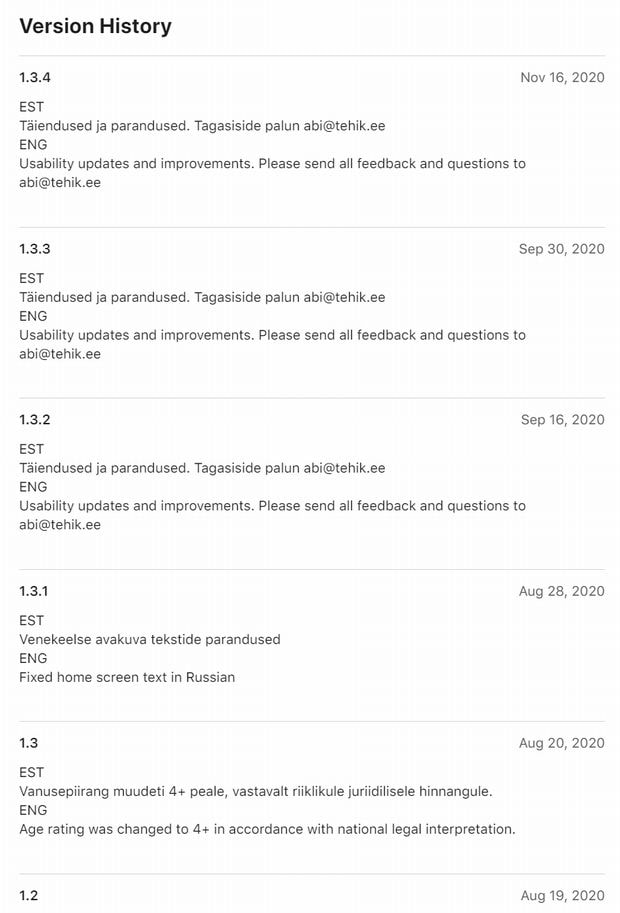

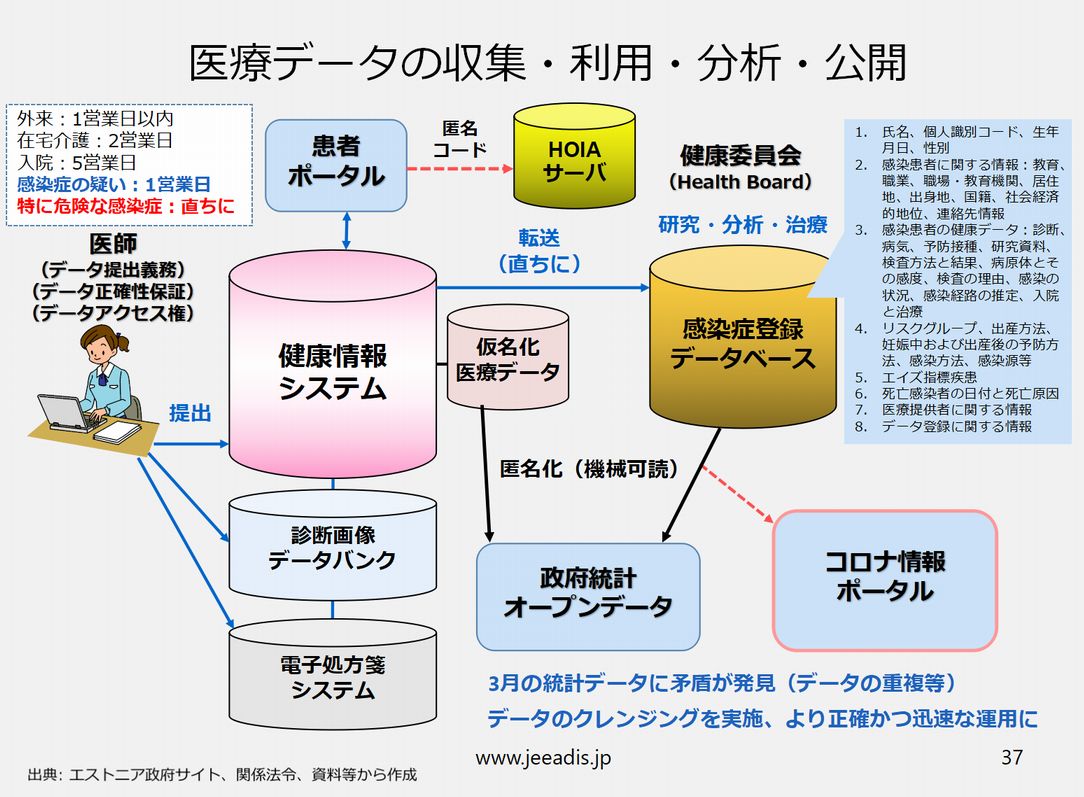

日本のCOCOAは「1メートル以内15分以上」が接触通知の条件(密接な接触と見なすことができる暴露)ですが、HOIAは「2メートル以内15分以上」となっています。この条件は国によって微妙に異なるようで、例えばスイスのSwissCovidは「1.5メートル以内15分以上」となっています。 アプリへの陽性登録の時に、日本では保健所から発行された「処理番号」が必要になりますが、エストニアでは陽性登録に必要となる「自分が感染したという情報(匿名コード)」を、患者ポータルを経由して健康情報システム(全国規模の医療データベース)から取得します。これは、HOIAアプリ用に新しいデータベースが作成されないことを意味します。なお、13歳未満の子供は、保護者の患者ポータルで確認します。 技術的な説明を含むアプリの詳細については、SARS-CoV-2コロナウイルス近接接触検出アプリケーションHOIAで確認できます (3)アプリの利用状況 2021年2月6日までに、エストニアの人口約130万人に対して、HOIAのダウンロード数は262,334です。確定した感染者数約4.7万人に対して、HOIAへの陽性登録件数は3,133となっています。これらのデータは、コロナウイルスデータセットで確認できます。 エストニアと日本のアプリ普及率はどちらも約2割ほどですが、アプリに陽性登録する人の割合はエストニアの方が少し高くなっています。いずれにせよ、期待されたほど活発に利用されているとは言えず、利用者の増加と積極的な陽性登録の促進が課題と言えます。 HOIAは、自分の感染情報を確認するために患者ポータルへのログインが必要なのですが、モバイルIDとSmartIDだけが対応しており、最も利用者が多いIDカードは使えないことが、陽性登録件数の少なさと関係しているのかもしれません。 (4)アプリの更新 HOIAのiOS版は、2021年2月6日現在までに5回の更新があります。Android版の最終更新は2021年1月15日で、現在のバージョンが1.0.8になっています。更新の頻度は、日本のCOCOAとあまり変わらないと言えます。 (5)アプリの開発とセキュリティ対策 ※ 2月22日 ソースコードの説明を追記 HOIAの開発(設計、ソフトウェア開発、セキュリティ対策)は、日本の厚生労働省のような役割を担う社会問題省と有志企業12社が参加するコンソーシアムによって行われました。コンソーシアムは、社会問題省の配下にある健康委員会とTEHIKだけでなく、データ保護調査局、国家情報システム局など様々な政府機関とも連携・協力しています。 コンソーシアムには、日本でも知られているサイバーネティカ社やガードタイム社の他に、日本の富士通(富士通エストニアAS)も参加しています。 HOIAアプリの最初のバージョンは、コンソーシアムによって無料で開発され、EUPLライセンスの下で配布するためにエストニア政府に引き渡されました。日本のCOCOAと同様にソースコードと技術文書が公開されています(contact-tracing(dp3t-sdk-ios)も参照)。なお、エストニアではデジタル国家のソースコードを原則公開しており、国家情報システム局(RIA)がGitLabを使用して電子政府コードリポジトリを管理・運営しています。 HOIAは、DP-3Tライブラリを使用して構築されています。ソースコードの構成は次の通りです。

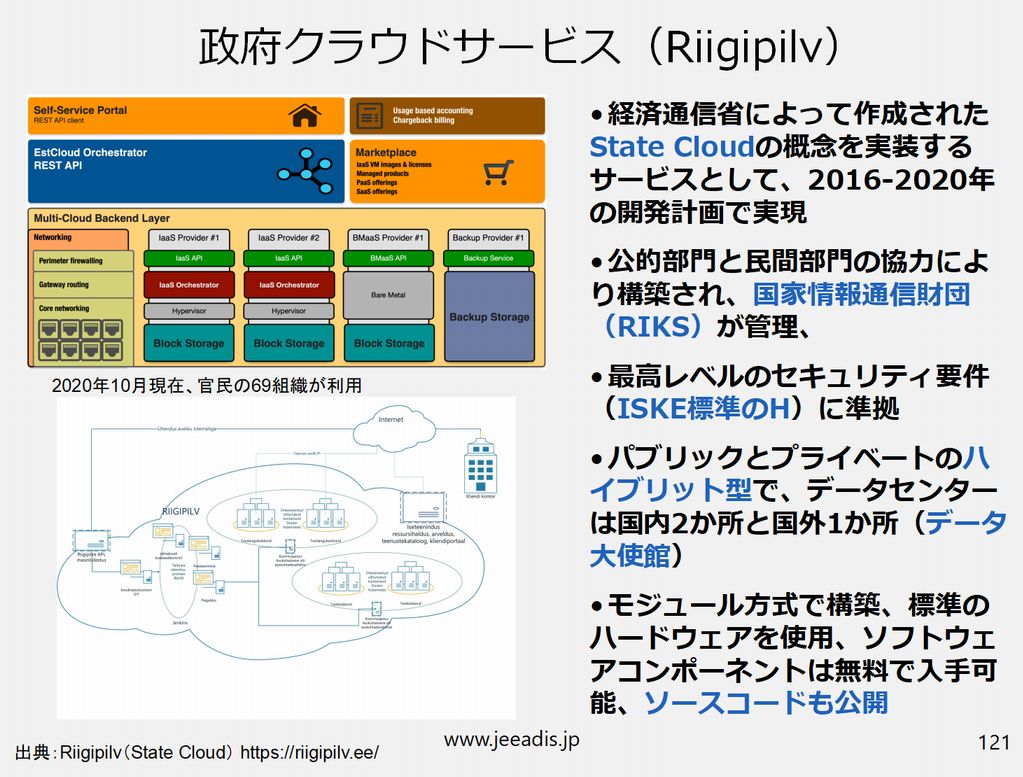

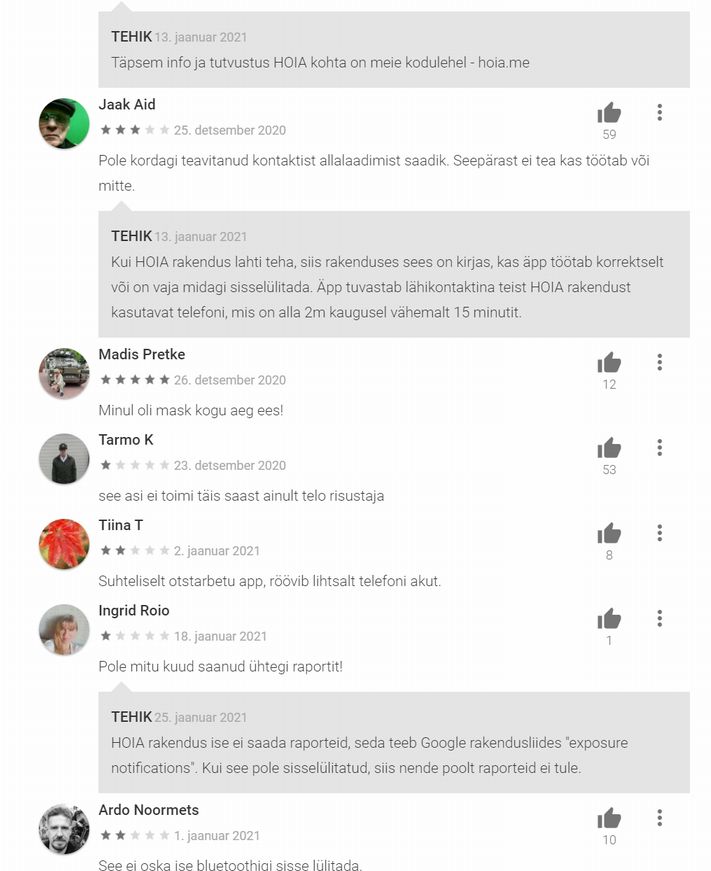

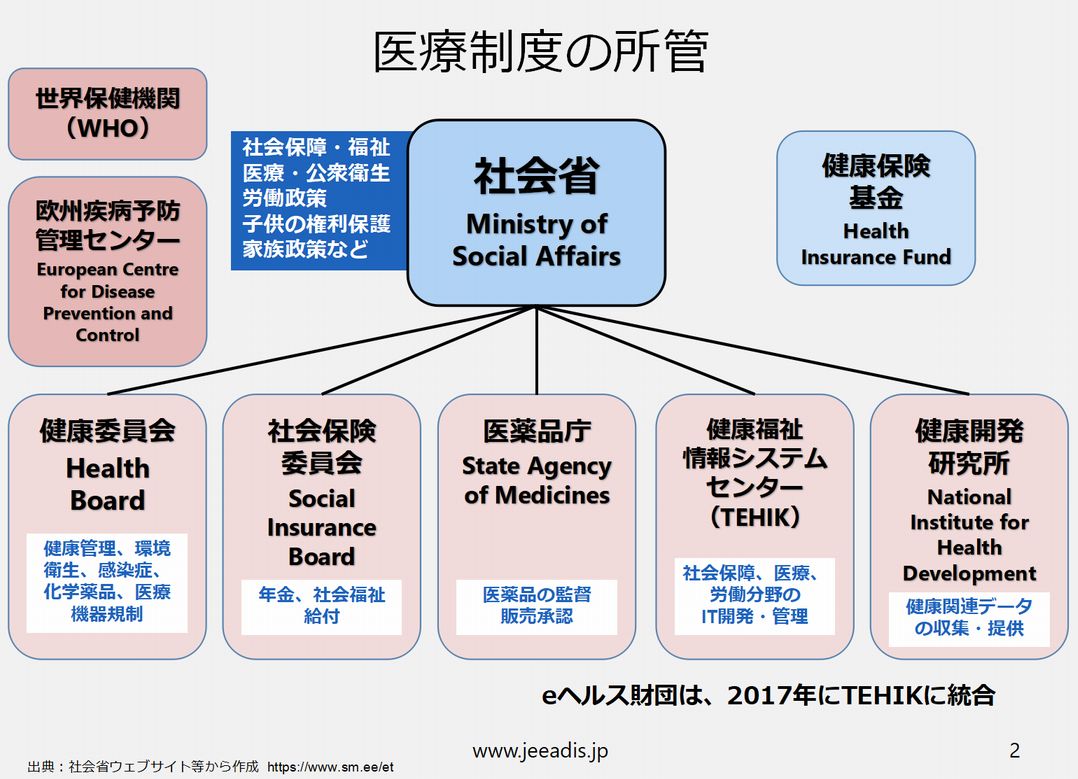

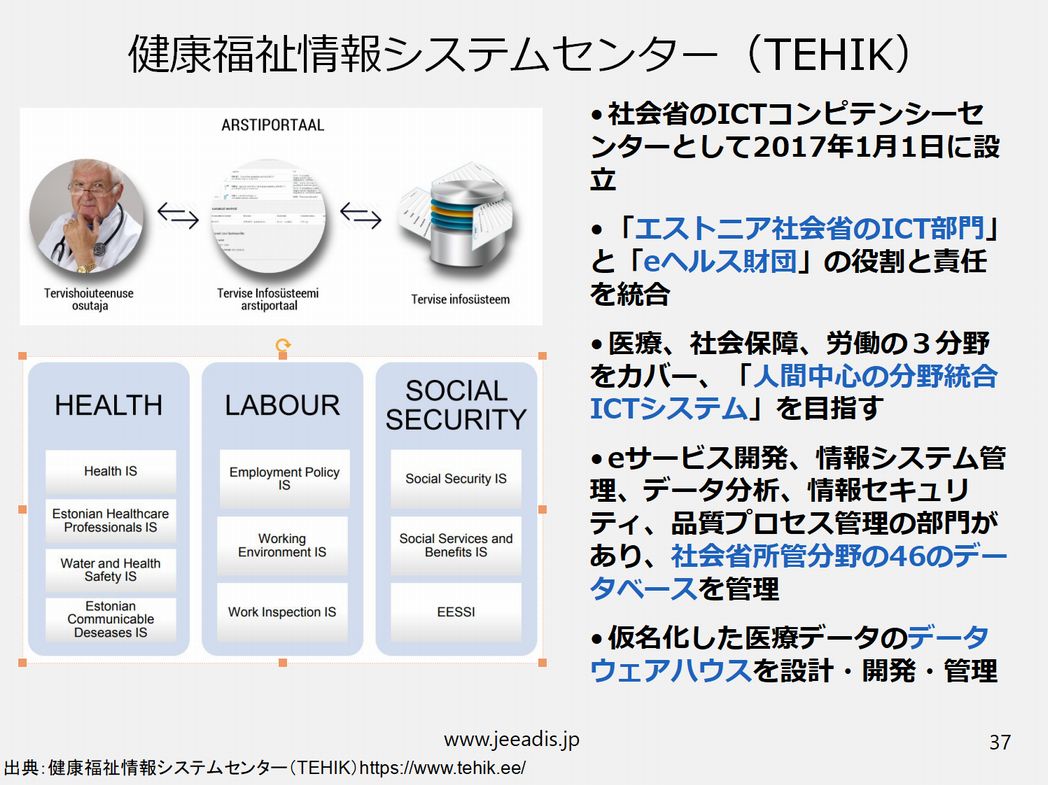

コンソーシアムは、社会問題省が主導し、TEHIKおよび健康委員会のデータ保護スペシャリストと協力して法的な分析も実施しています。アプリケーションの技術プロジェクト管理、設計、ユーザーエクスペリエンス分析は、Iglu社が担当し、バックグラウンドシステムのプログラミングはIcefire社とTEHIKが共同で行いました。 モバイルアプリの開発はMobiLab社が主導し、FOBSolutions社とMooncascade社の協力により実施されました。アプリのセキュリティ分析はGuardtime社とCybernetica社が実施し、アプリの侵入テストはClarifiedSecurity社が実施しました。Cybernetica社は、セキュリティドキュメントの作成も主導し、国際協力に大きく貢献しています。 Velvet社は、社会問題省と協力してHOIAのWebサイトと通信を処理し、ASA Quality Solutions社はアプリのテストに貢献しています。患者ポータルとアプリの連携に関する開発は、Heisi社が行いました。 HOIAアプリのセキュリティの維持と開発プロセスの流れは、次の通りです。エストニア電子政府のセキュリティ標準およびENISA文書に基づいています。詳細は、セキュリティレビューで確認できます。 セキュリティ要件と攻撃者のモデル>セキュリティ対策>アプリケーション開発>出荷前テスト>アプリ配布 なお、感染者の匿名コードを受信するHOIAアプリケーションのサーバーは、攻撃から保護されている政府クラウド(State Cloud)にあります。 (6)アプリの保守管理 HOIAは、新型コロナへの対応を所管する健康委員会が所有者となり、健康福祉情報システムセンター(TEHIK テヒック)が保守管理を行っています。Android版のコメント欄を見ると、TEHIKがこまめに回答していることがわかります。 TEHIKは、数多くの医療関連情報システムを保守管理しており、HOIAアプリの保守管理についても、組織やチームとして対応しています。TEHIKに確認していませんが、HOIAアプリの更新を含むメンテナンスは、eサービス管理部門が行っていると考えられます。 (7)プライバシーへの対応と根拠法 HOIAのプライバシーへの対応については、プライバシーポリシーで確認することができます。HOIAのデータ保護やプライバシーについては、健康委員会かTEHIKにメールで直接連絡することができます。 プライバシーの観点から見た場合、エストニアと日本の接触確認アプリの一番の違いは、「処理番号」の有無と言えるでしょう。 GDPRやエストニアのデータ保護法によると、厚生労働省がCOCOAで利用する「処理番号」は、個人データに該当すると思われるので、「処理番号」と「日次鍵」がリンクされた時点で、「日次鍵」も個人データとなってしまいます。 エストニアでは、当局が「処理番号」を発行することなく、患者ポータル経由で、感染情報をパーソナライズされていない形で取得することにより、正確な感染情報の登録を実現しています。こうした違いは、プライバシーの考え方というよりも、法令における個人情報・個人データの定義、オンライン上の本人確認手段の普及状況、医療データのガバナンスなどの違いによるものと考えます。 エストニアでは、接触確認アプリの開始にあたって、2020年7月に「健康情報システムに関する法令」を改正しています。具体的には、データ処理者の機能を一部修正し、6条の(9)のデータ提供で「感染者との接触を警告することを目的として、感染症の診断を確認するための識別コードを送信すること」を追加しています。 HOIAアプリ自体は、個人データを処理しないので、直接的な根拠法は無く、国家情報システム管理RIHAカタログにも登録されていません。しかし、アプリのライフサイクル中に、患者ポータルの同意を得て、個人情報が健康情報システムで処理される場合があります。個人データが患者ポータルで処理される場合、データ主体の権利は、GDPRの条項15、16、17、18、20、および21が適用されます。個人データの処理に違反した場合、エストニアのデータ保護調査官に苦情を提出する権利があります。 (8)健康委員会とTEHIKについて 健康委員会は、社会問題省(社会省)の組織として、健康管理、環境衛生、感染症、化学薬品、医療機器規制などを担当しています。今回の新型コロナへ対応についても、WHOや欧州疾病予防管理センターと連携しながら、中心的な役割を担ってきました。新型コロナの感染者データについては、データコントローラーとして、データの管理・分析やオープンデータ化などを実施しています。 健康委員会が所有する国家情報システム(根拠法に基づく公的データベース)として、医療専門家の全国登録DB、ヘルスケアサービスの提供のためのライセンスの全国登録DB、伝染病登録DB、医療機器DBなどがあります。 エストニアには、新型コロナが流行する前から、健康情報システム、患者ポータル、感染症登録データベースなどが整備されており、10年以上の運用実績がありました。これらのシステムやサービスが、日常的に医療関係者や市民に広く利用されていたことで、新たなデータベースや情報システムを構築することなく、新型コロナに対応することができたと言えます。 TEHIK(テヒック)は、社会保障、医療、労働分野のIT開発・管理を分野横断的に行う、社会問題省の組織です。健康委員会がデータコントローラーの役割を果たしているのに対して、TEHIKはデータプロセッサー(認定データ処理者)として機能しています。 エストニアのデータガバナンスの仕組みについては、ジェアディス公開講座:エストニアのデータガバナンスから見た日本の電子政府の現在と未来で詳しく解説しています。 エストニアでは、ほとんどの省庁がTEHIKのようなIT実働部隊を抱えており、各省庁の業務に必要なITシステム調達をそのライフサイクルを通じて支援しています。相互運用性フレームワークという決められた枠組みの中で、各組織は自主的に競争・開発できる一方で、組織や分野を超えた共同開発・共同調達が行えるようになっています。 (9)コミュニティの運営と組織文化 エストニアでは、Xロードの例を見るように、オープンな開発環境とコミュニティを大切にしてきました。X-Roadなど電子政府基盤の国際連携を目指してフィンランドを共同で設立した相互運用性ソリューション北欧研究所(NIIS)には、アイスランドが新たに参加し、Xロードを採用する国が今後ますます増えていきそうです。 エストニア政府は、オープンソースの活用について、すでに多くの実績と経験があり、そのノウハウは文書化され共有されています。次世代の公共サービスのデジタル化を目指して、ハッカソンも定期的に開催しています。新型コロナへの対応でも、官民学の有志によるcovid-19危機対策ツールが数多く生まれました。

エストニアには、各省庁に様々なIT組織がありますが、共通するのは、透明性や公平性、オープンなコミュニケーションを重視していることです。人口が少なく常に人材不足に悩むデジタル国家は、他者の貢献を尊重し、相互に思いやり、人を大事にしているのです。エストニアの政府CTOは、「公共部門における技術者の原動力は情熱である」と言っています。 最後に、エストニア財務省のIT組織である情報技術開発センターが掲げる価値観(抜粋)を紹介しておきます。

0 コメント

あなたのコメントは承認後に投稿されます。

返信を残す |

Categories

すべて

Archives

3月 2024

|

|

一般社団法人 日本・エストニアEUデジタルソサエティ推進協議会

Japan & Estonia EU Association for Digital Society ( 略称 JEEADiS : ジェアディス)

|

免責事項

本ウェブサイトの情報は、一部のサービスを除き、無料で提供されています。当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、情報がユーザーの需要に適合するものか否か、情報の保存や複製その他ユーザーによる任意の利用方法により必要な法的権利を有しているか否か、著作権、秘密保持、名誉毀損、品位保持および輸出に関する法規その他法令上の義務に従うことなど、ユーザーご自身の責任において行っていただきますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。 当サイトが紹介しているウェブサイトやソフトウェアの合法性、正確性、道徳性、最新性、適切性、著作権の許諾や有無など、その内容については一切の保証を致しかねます。 当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。 |

RSSフィード

RSSフィード