|

下記の通り、ジェアディス会員および関係者限定のオンライン勉強会を開催いたします。会員の方は、事前の申し込みは不要です。参加方法は、当日までにご案内します。

今回から「自治体の情報システム」をテーマにして、今後の電子政府・デジタル国家のあり方を考えてみたいと思います。全3回(6月、7月、9月)を予定しています。 日時:2024年6月15日(土) 18:00-19:30(質疑応答、意見交換を含む) 実施方法:zoomを利用したオンライン開催 テーマ:自治体の情報システム(1)地方自治と住民登録 ・地方自治の基礎、地方自治と情報システムの関係、国内外における住民登録の制度(戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、個人番号など)、住民登録と情報システムの関係、身分証明書のデジタル化(マイナンバーカードのAppleウォレット搭載等)など ※時間が足りない場合は、内容の一部を次回に持ち越します。 進行・解説:ジェアディス理事 牟田学 非会員の方は、協議会への入会をご検討ください。ジェアディスと関係のある方、交流のある方で参加ご希望の場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。 お問合せフォーム https://www.jeeadis.jp/contact.html 入会案内 https://www.jeeadis.jp/registration.html

0 コメント

明けましておめでとうございます。本年も、どうぞよろしくお願い致します。

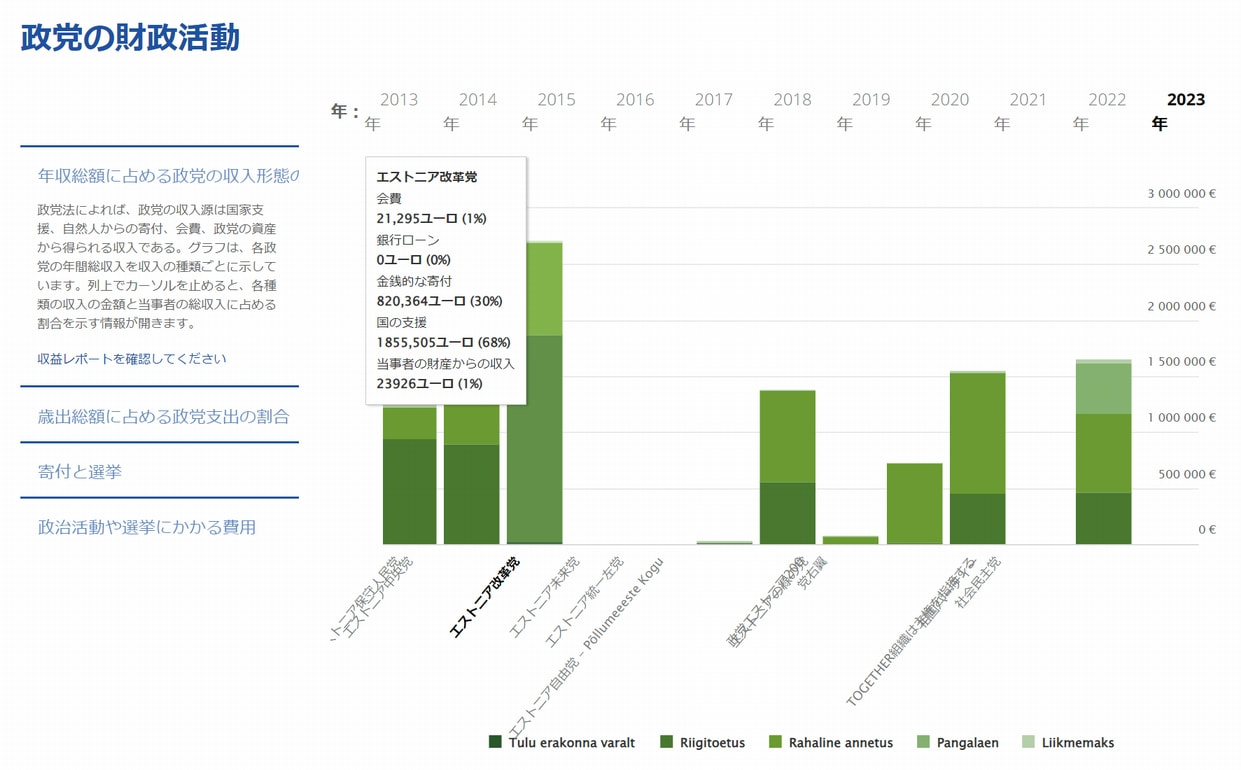

下記の通り、ジェアディス会員および関係者限定のオンライン勉強会を開催いたします。 日時:2024年1月20日(土) 18:00-19:30(質疑応答、意見交換を含む) 実施方法:zoomを利用したオンライン開催 テーマ:エストニアの政党政治とeデモクラシー ・エストニアの民主主義、エストニアの政党政治、政治資金の透明性、エストニアのeデモクラシーと国民参加、インターネット投票の役割など 進行・解説:ジェアディス理事 牟田学 会員限定のため、参加を希望される方は、ジェアディスへのご入会をお願い致します。関係者の方は、お問合せフォームからご連絡ください。 お問合せフォーム https://www.jeeadis.jp/contact.html 入会のご案内 https://www.jeeadis.jp/registration.html ICT教育、オンライン教育に詳しい上松恵理子先生のYouTubeで、エストニアの教育を紹介して頂きました。世界最先端と言われるエストニアのデジタル国家を支えているのは、エストニアの教育制度と言っても過言ではありません。今回の動画で紹介した新しい教育制度の下で育ったデジタル世代の子供たちが、これからどんなエストニアを作っていくのか、とても楽しみです。

上松先生のご著書:小学校にオンライン教育がやってきた! (三省堂 )

エストニアやジェアディスの広報・宣伝も兼ねて、下記のシンポジウムに参加します。エストニアの番号制度や電子政府の取組みについて、日本との比較も交えながら紹介しつつ、皆さまと建設的な議論ができればと思いますので、ご関心のある方はどうぞお申し込みください。 情報通信政策フォーラム(ICPF)では、連続セミナーに続いて、シンポジウム「マイナンバーの呪いを解く」を開催します。

基調講演者として平井卓也初代デジタル大臣と、「マイナンバーの呪い」の提唱者である榎並利博さんをお招きし、連続セミナー講演者を含めてマイナンバー問題の抜本的解決策について討論します。どうぞ、皆様ご参加ください。 開催日時:11月21日火曜日午後6時から1時間半 開催場所:アルカディア市ヶ谷・会議室「琴平」(千代田区九段北4丁目) 開催方法:対面形式 参加定員:70名 基調講演者: 平井卓也(初代デジタル大臣・自由民主党衆議院議員) 榎並利博(行政システム株式会社) 討論への登壇者: 大林 尚(日本経済新聞) 牟田 学(日本・エストニア/EUデジタルソサエティ推進協議会) 司会者:山田 肇 参加費:2000円(ICPF会員は無料) 参加申し込みはこちらからどうぞ https://www.kokuchpro.com/event/2b22f799c1e1828e1b019e0f63a0bf95/ 「マイナ保険証」について、朝日新聞のインタビュー記事が掲載されました。「日本・エストニアEUデジタルソサエティ推進協議会」理事として、エストニアの事例を交えながら、日本のデジタル化やマイナンバー制度の課題を解説しています。

エストニアでは、社会や政府のデジタル化を時間をかけて進めてきましたが、一般市民にデジタルサービスの利用を強制することはありません。日本の社会でもデジタル化が進むのは避けられませんが、人に優しい進め方を考えて欲しいと思います。 日本のマイナンバー制度に「構造的な問題」 専門家に聞く:朝日新聞デジタル 聞き手・村井隼人2023年9月14日 12時00分 https://www.asahi.com/articles/ASR9F3S28R8SUTFL01B.html ジェアディスでは、下記の通り、ゲスト講師に高選圭先生をお招きして、「韓国の電子政府」をテーマにした会員および関係者限定のオンライン勉強会を開催します。

日時:2023年7月29日(土)18:00-19:30(質疑応答、意見交換を含む) 実施方法:zoomを利用したオンライン開催 テーマ:韓国の電子政府について 講師:高選圭先生 進行:ジェアディス理事 牟田学 お話しをお願いしている項目(予定): 1 韓国の住民登録制度(住民登録番号など)と家族関係登録制度(戸籍の廃止) 2 身分証明書とオンラインの本人確認方法 3 電子政府や行政デジタル化を推進する組織体制 4 行政機関におけるデータ共有方法とプライバシー・セキュリティ対策 5 自治体における情報システムの開発と運用 6 モバイル運転免許証など、最近の電子政府サービスの状況 7 韓国におけるインターネット投票の可能性 8 最近の日本のマイナンバー関連のトラブルに対する高先生のご見解 9 これからの日本の電子政府に対する助言 10 その他(新型コロナへの対応、医療の情報化など) ◆講師のご紹介: 高選圭(コ・ソンギュ GO Seon-Gyu) 韓国・大邱大学招聘教授、GLOCOMフェロー 東北大学大学院情報科学博士課程修了、博士(情報科学)。ソウル市電子政府研究所企画部長、早稲田大学システム競争力研究所招聘研究員、選挙研修院教授などを経て現職。 著書:フェイクニュースに震撼する民主主義‐日米韓の国際比較研究‐(大学教育出版)、日韓政治制度比較 (慶應義塾大学東アジア研究所 現代韓国研究シリーズ)、被災地から考える日本の選挙―情報技術活用の可能性を中心に(東北大学出版会)など 参考情報: 合成映像技術「ディープフェイク」で生み出されたAI候補者が勝敗を左右? きょう9日投開票の韓国大統領選(東京新聞 2022年3月9日) 韓国の電子投票と選挙管理プロセスの再設計──なぜ国政選挙で電子投票を導入するのか(日経クロステック 2005年9月) 勉強会の参加やジェアディスへのご入会に関するお問い合わせ www.jeeadis.jp/contact.html 日本は少子高齢化が進む中、将来の税収の増加は期待できず、国家予算の効果的運用は重要課題である。特に行政の効率化は喫緊の課題であることが、広く認識されている。しかしながら、2001年のe-Japan 戦略以降進めてきた政府のデジタル化の成果は明らかになっていないままで、理解しがたいことである。なぜ成果が明らかになっていないのか、エストニアの事例と比較して課題の整理を行い、解決のための方策を「デジタル庁への提言」としてまとめた。 2023年5月 一般社団法人 日本・エストニアEUデジタルソサエティ推進協議会(略称:JEEADiS ジェアディス) 高度デジタル社会研究会 2022年度報告書 報告書の目次 まえがき 第1章デジタル政府推進状況 1.1 エストニアの状況 1.2 日本の現在の状況 第2章 デジタル庁に対する期待/提言 2.1 広報力の強化 2.2 計画的なシステム構築 2.3 推進体制の構築 おわりに

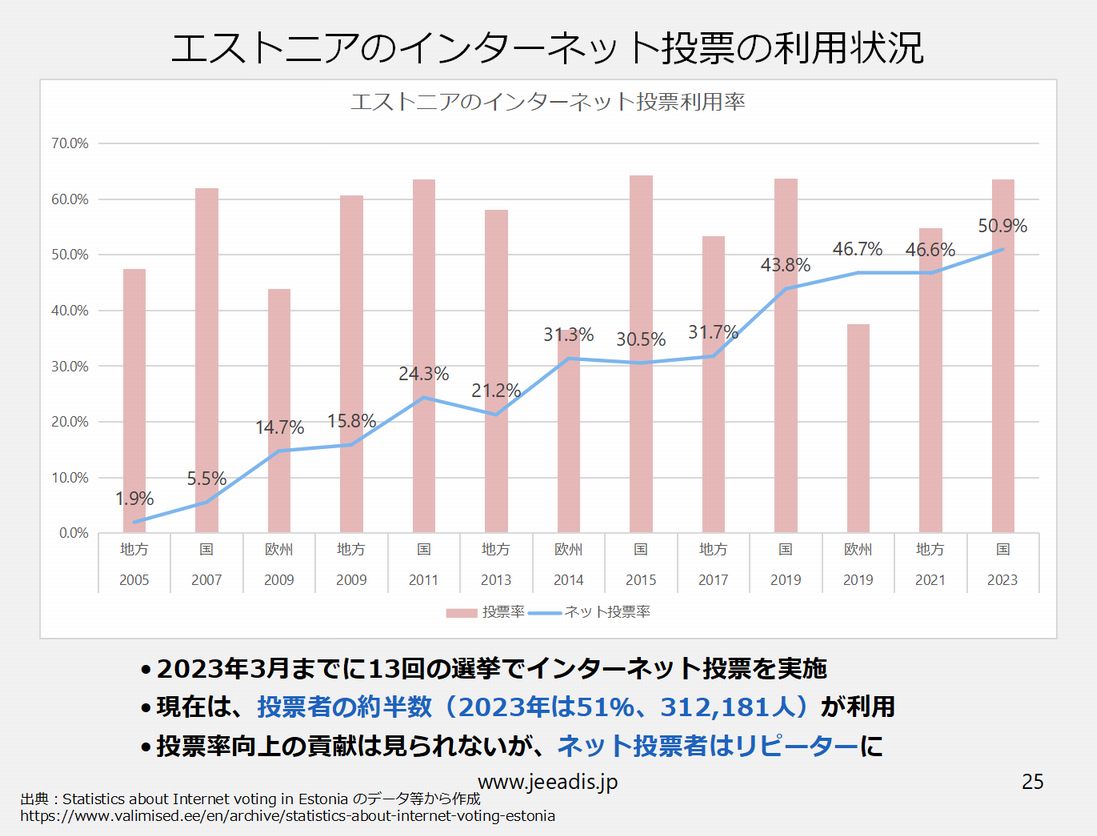

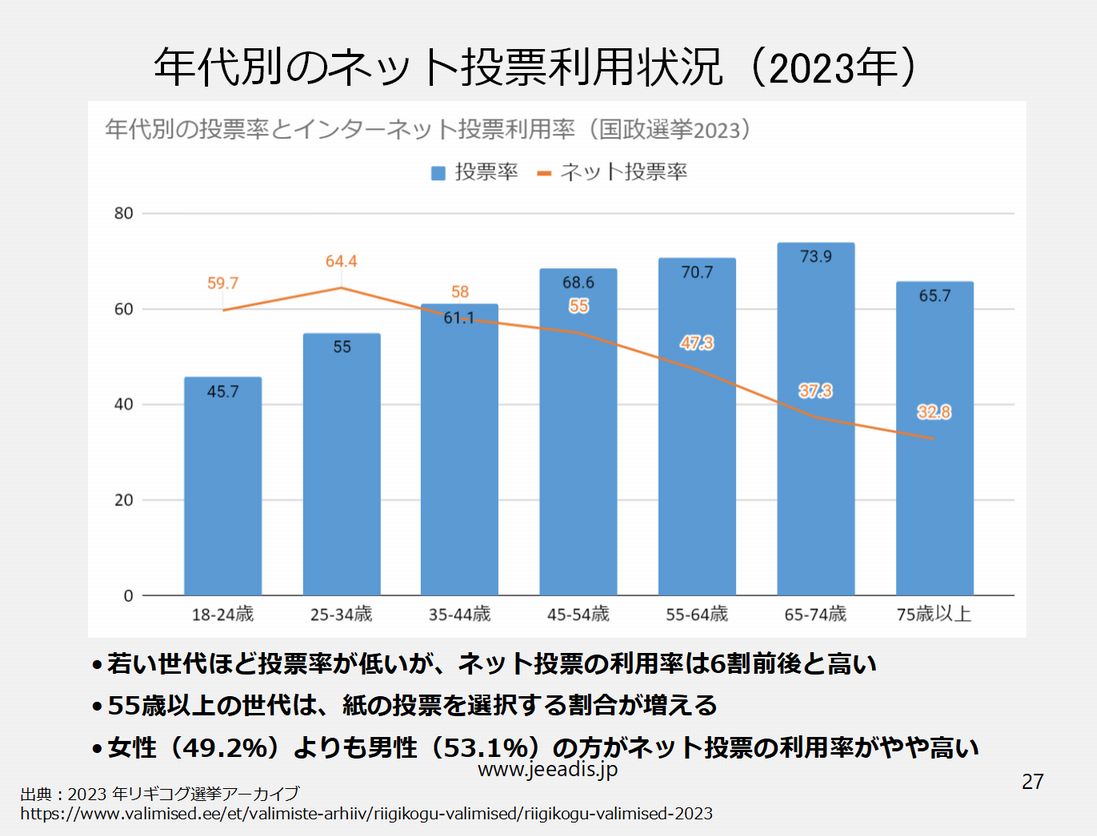

2023年4月22日開催のジェアディス研究会では、駒澤大学の逢坂先生をお招きして、エストニアのインターネット投票について学びました。逢坂先生がエストニアを紹介してくださった記事は、朝日新聞のRONZAで公開されています。エストニアの厳しい歴史にも触れている、とても良い内容なので、ぜひご覧ください。 逢坂 巌のダブリン通信~欧州から見る日本政治 ネット投票先進国エストニアの原動力は「ソ連時代の否定」だった 時代の転換とIT化が重なり、徴税などのデジタル化も進む https://webronza.asahi.com/politics/articles/2023041600002.html 2023年のエストニアの国政選挙では、全体的に投票率が高めでした。2023年から、少し集計方法が変わり分母が増えているため、2021年以前の投票率と比較する際は、注意が必要です。発表された投票率は63.5%ですが、集計方法の変化を考慮すると過去最高の投票率だったようです。 年代別の投票率を見ると、若い世代の投票率は低いですが、日本よりは高いと言えるでしょう。傾向としては、 ・若い世代ほど投票率が低いが、ネット投票の利用率は6割前後と高い ・55歳以上の世代は、紙の投票を選択する割合が増える 2021年の地方選挙で16歳だった人は、初めての選挙なのでイベント的に投票所へ行くことも多いですが、今回の選挙で18歳となり2回目の投票なので、インターネット投票を利用してみたというケースも考えられます。これまでの傾向として、若い人たちは2回目以降の選挙でインターネット投票を利用して、一度ネット投票の利便性を体験してしまうと、次回以降の選挙でもネット投票を利用するようになると考えることができます。

また、投票率は、女性(65.6%)の方が男性(61.0%)よりも高くなっていますが、女性(49.2%)よりも男性(53.1%)の方がネット投票の利用率がやや高い傾向があります。 エストニアのインターネット投票は、現在パソコンが無いとできませんが、早ければ2024年の欧州議会選挙からモバイル端末(スマホやタブレット)だけで完結できるようになります。スマホだけで投票できるようになれば、若い世代のネット投票利用率はさらに高くなるでしょう。 これまで、エストニアではネット投票が投票率の向上に貢献したことは確認されていませんが、モバイルインターネット投票の実現により、特に若い世代の投票率に変化が表れるのか注目したいと思います。 りゅうぎん総合研究所が発行する「りゅうぎん調査2023年2月号」に、インタビュー記事が掲載されました。

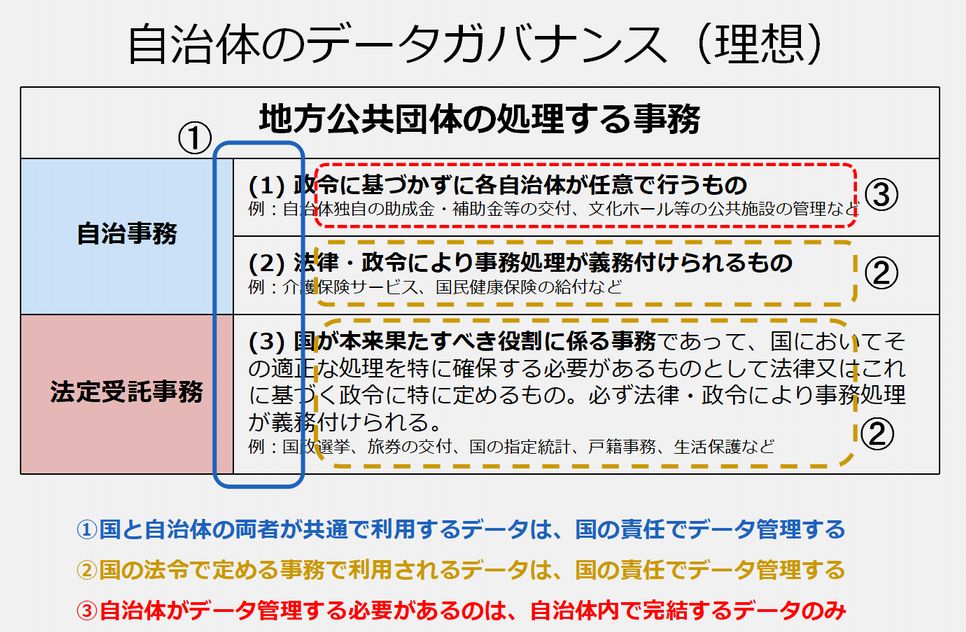

特集「沖縄の Society5.0 を考える」(一社)日本・エストニア /EU デジタルソサエティ推進協議会(JEEADiS)理事 牟田 学氏に聞く エストニアの電子政府を紹介すると共に、日本の電子政府の課題についても意見を述べています。他の媒体では、あまり触れることが無い、本質的な部分にまで踏み込んだ内容になっています。 「DX」は、「デジタル化が進んだ社会における変革」を意味しますが、重要なのは「変革」であり、デジタルツールを活用することは必須ではありません。お金がかかるITツール無しに変革が実現できるのであれば、それに越したことはありません。 インタビュー記事の中で推奨している、あらゆることをできる限り「シンプルにすること」は、最も費用対効果が高く、かつリスクの低い投資だと考えています。 以下に、記事の中で使用した図表を掲載しておきます。 最新(2022年10月3日)のeレジデンシーIDカードの受取場所には、日本(東京)が含まれています。しばらく日本でのカード受け取りができなかったので、これで一安心です。

how to collect your e-Residency digital id card https://www.e-resident.gov.ee/blog/posts/how-to-collect-your-e-residency-digital-id-card Where to pick up your e-Residency card _ 45+ locations worldwide https://www.e-resident.gov.ee/pick-up-locations/ 東京のIDカードの受取場所の詳細は、下記で確認できます。 Estonia e-Resident's Digital ID Card https://blserdid.com/contact-us.php なお、当協議会(ジェアディス)では、eレジデンシーの手続きやカードの受取りに関するお問い合わせに対応していません。上記のeレジデンシー公式サイトや委託業者に直接お問い合わせくださいますよう、お願い致します。 |

Categories

すべて

Archives

6月 2024

|

||||||||||||||||||

|

一般社団法人 日本・エストニアEUデジタルソサエティ推進協議会

Japan & Estonia EU Association for Digital Society ( 略称 JEEADiS : ジェアディス)

|

免責事項

本ウェブサイトの情報は、一部のサービスを除き、無料で提供されています。当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、情報がユーザーの需要に適合するものか否か、情報の保存や複製その他ユーザーによる任意の利用方法により必要な法的権利を有しているか否か、著作権、秘密保持、名誉毀損、品位保持および輸出に関する法規その他法令上の義務に従うことなど、ユーザーご自身の責任において行っていただきますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。 当サイトが紹介しているウェブサイトやソフトウェアの合法性、正確性、道徳性、最新性、適切性、著作権の許諾や有無など、その内容については一切の保証を致しかねます。 当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。 |

Copyright (c) 2015 Japan Estonia/EU Association for Digital Society

RSSフィード

RSSフィード